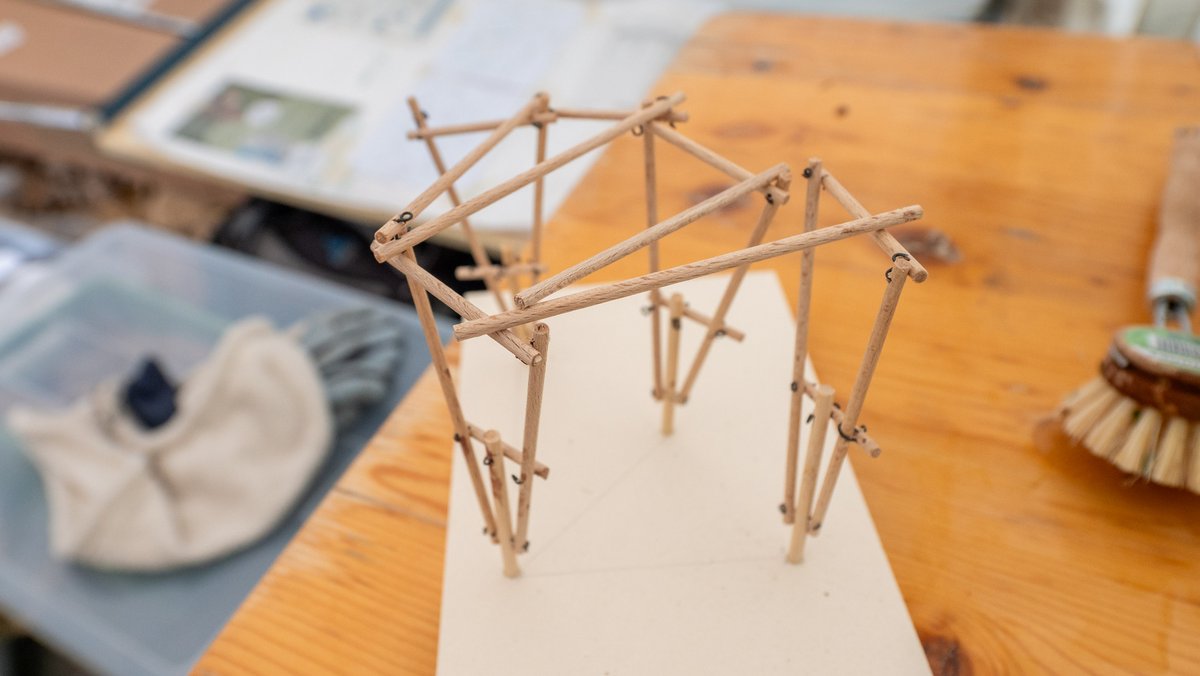

Hammerschläge mischen sich in das Geräusch einer Säge, ein rauer Wind weht. Sonne, Wolken und leichtes Schneegestöber wechseln sich ab. Auf der Wiese nahe der Waldwirtschaft "Sieben Linden" im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach herrscht geschäftiges Treiben: Pflanzlöcher werden gebohrt, einige Personen pflanzen Bäume, andere sägen und montieren Rankgerüste. Ein Torbogen wird vorbereitet. Eine kleine Gruppe um Valentin Claus, Permakulturexperte und beim "Stadtacker Wagenhallen" angestellt, diskutiert über die Befestigung der Jungbäume, dessen zarte Wurzeln bei heftigem Wind gefährdet sind. Thomas Puls vom Bioladen "Plattsalat West", der heute für die Küche verantwortlich ist, beobachtet das aktive Treiben der Teilnehmenden, schenkt Heißgetränke aus und ist begeistert von der guten Organisation.

Das 1.500 Quadratmeter umfassende Allmendegrundstück, auf dem ein Waldgarten entstehen soll, bietet einen traumhaften Postkartenblick über die umliegenden Weinbauhänge des Rotenbergs und auf Uhlbach. Besucher:innen wähnen sich in ländlicher Idylle, inmitten des dichtbesiedelten und von Industrie gesäumten mittleren Neckarraums. Am unteren Teil des Hanggrundstücks stehen in Dreierreihen alte Zwetschgenbäume, die seit 2003 vom Stuttgarter Netzwerk "Essbare Region Stuttgart" gepflegt werden.

2 Kommentare verfügbar

-

Reply

Was hat das mit Wald zu tun? Ist ja nett, dass die sich dort eine eigene Obstplantage bauen, aber sollte man das nicht korrekt benennen?

Kommentare anzeigenKatrin

at