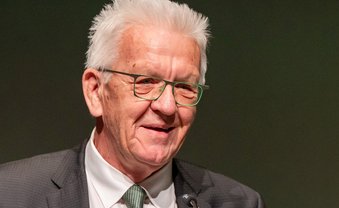

Das Event ist überbucht: Ex-Vizekanzler Robert Habeck und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne) diskutieren über dessen Muse Hannah Arendt. Mit Händen zu greifen ist im Stuttgarter Hospitalhof das Bedürfnis jedenfalls dieses Publikums nach einem solchen Abend, nach dem anständigen Ringen um Antworten auf große Fragen: Wie Macht entsteht? Ob sie durch Teilen mit anderen wirklich mehr wird? Ob sie wirklich nie aus Gewehrläufen kommen kann, wie Arendt sagt? Was sie von Gewalt unterscheidet? Oder ob Einzelne durch Gruppenbildung dem Gang der Dinge wirklich zum Wohle der Demokratie in die Speichen greifen können?

Kretschmann ist geradezu kindlich erfüllt von der Idee, jede Geburt sei ein Wunder des Neuanfangs. Und Wunder zu vollbringen wiederum "eine durchaus diesseitige Fähigkeit in dieser Welt", dass "wir etwas beginnen können, weil wir Anfänge und damit Anfänger sind". Habeck ist geerdet, rutscht zum Auftakt der Podiumsdiskussion erst einmal mit seinem Stuhl an die Seite des Freundes, um ihm das Mikrophon hinzuhalten, während Kretschmann aus seinem neuen Buch vorliest.

Das neue Buch, natürlich über seine Lieblingsphilosophin Arendt, schrieb er überraschenderweise noch während seiner Amtszeit. Weil er sich diese Freiheit jetzt nehme, zitieren ihn enge Weggefährten. Schnell hat das schmale Werk die "Spiegel"-Bestseller-Liste erklettert, und der Verleger ist angetan davon, dass schon die zweite und dritte Auflage in Druck ist. Habeck hofft auf einen Beitrag zu einer politischen Kultur, in der möglichst viele gesprächsfähig bleiben. Er traut sich sogar, an die Anfänge und den Impetus der ausgegangenen Ampel zu erinnern: "Wir wollten eine Reformregierung werden." Und an ihr Ende ebenso: Die Koalition sei gescheitert an einem Haushaltsloch von sieben Milliarden Euro. Die neue Bundesregierung mühe sich, ihre milliardenschweren Sondervermögen sinnvoll zu investieren. "Die Probleme hättet ihr auch gerne gehabt", sagt der Ex-Politiker Habeck zum noch amtierenden Regierungschef. Habecks Lächeln fehlt jede Bitterkeit.

Erhoffte Wunder wurden nicht bewirkt

Dabei könnte den beiden niemand schmerzhafte Gefühle verdenken: Sie sind unvollendet. Der Jüngere hat gar keine Macht mehr und denkt mittlerweile als Gastprofessor in Berkeley und am Dänischen Institut für Internationale Studien in Kopenhagen mit anderen schlauen Menschen über die weltweite Energiewende nach; der Ältere hat seine Abschiedstournee begonnen und muss sich eingestehen, dass seine Philosophie von dem, "was mir Zuversicht gibt in schwieriger Zeit", das erhoffte Wunder bisher nicht bewirkt hat. Peter Unfried von der taz, der die Veranstaltung moderiert, nennt Habeck einen, der "immer den Bach rauf" will – eine Anspielung auf dessen im Januar erschienenen Buchtitel. Dabei ist der Zeitgeist doch längst zu einem bedrohlichen Wasserfall angeschwollen. Und Kretschmann wird ganz unphilosophisch, wenn er schreibt, das batterieelektrische Auto sei kein Auswuchs grüner Ideologie, sondern "eine Lösung, die Pragmatismus mit Klimaschutz verbindet". Oder wenn er "die richtigen Anreize" setzen will. Und ein großer Satz kommt dann doch klein und floskelhaft daher: "Zukunft ist das, was wir daraus machen." In Zeiten, erinnert Habeck mit einem Seitenhieb auf den penetrant in Essvideos mampfenden Markus Söder, in denen ernsthafte Kommunikation und Politikvermittlung immer wichtiger werden.

Gerade Baden-Württembergs Grüne meinten auf der sicheren Seite zu sein seit dem vor einem Vierteljahrhundert geborenen Spruch von den grünen Ideen, mit welchen schwarze Zahlen geschrieben werden könnten. Vor zehn Jahren dachte Kretschmann noch, diese Ideen seien in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wohlgemerkt auch in der Breite der Unternehmen. Heute muss er gegen die Abrissbirne kämpfen, die politische Mitbewerber:innen gerade aus der Mitte heraus, immer neu in Schwung bringen, wie David gegen Goliath. Der überwältigende Eindruck 2011, "mit unseren Ideen endgültig angekommen zu sein“, hat ihn offenbar getrogen. Das Hemd, der persönliche Lebensstil, ist allzu vielen Einzelnen näher als der Rock, das große Ganze. Und Kretschmann muss sich eingestehen, gegen diese Art der Entsolidarisierung mit künftigen Generationen zu wenig oder zumindest zu wenig Effizientes unternommen zu haben. Wie ein böser Fluch hängt diese Szene von 2021 über ihm: Nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen lag bei der Präsentation kein fertiger Vertrag mit der CDU vor, sondern nur das Titelblatt mit einem Stapel weißer Seiten – die Drucker hatten nicht schnell genug gearbeitet.

In diesem Werk mit dem großspurigen Titel "Jetzt für Morgen" ist ein ganzes Kapitel dem klimaneutralen Baden-Württemberg gewidmet ("Erhalten, was uns erhält"). Tatsächlich aber steht Umweltministerin Thekla Walker unter dem Dauerdruck der CDU. In immer neuen Wellen werden die vereinbarten Ziele problematisiert, und seit die neue Bundesregierung im Amt ist, sekundiert Berlin. Derzeit beispielsweise mit der aus Unionssicht nur konsequenten Idee, Hand ans System der CO2-Bepreisung zu legen. Ab 2026 werden weniger kostenlose Zertifikate zur Verfügung gestellt, eine Mehrbelastung der Wirtschaft ist absehbar. Ein bisheriger Eckpfeiler der vielbeschworenen Anreize im Kampf gegen den Klimawandel würde fallen oder zumindest einknicken.

Handfeste Argumente gegen Falschbehauptungen

Kretschmann träumt sich jedoch – nicht nur an diesem Abend im Hospitalhof – in eine Welt, in der "Hannah Arendts Überlegungen zur Macht des gemeinsamen Handelns uns dabei helfen können, Klimaschutz und Zusammenhalt zusammenzubringen". Und wieder liefert Habeck die handfeste Basis, aber ganz ohne Gedanken an gemeinsames Handeln. In den USA oder in China würden enorme Summen in den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie investiert, weil der Ausbau der Erneuerbaren angesichts der Strommengen, die die Künstliche Intelligenz zunehmend brauchen werde, keine Alternativen zulasse. Auch Donald Trumps Ankündigungen zur Wende der Wende könnten daran nichts ändern. Und weil der von Friedrich Merz häufig so genannte "Kinderbuchautor", der früher mal Bundeskanzler werden wollte, seine Feststellungen gern mit Fakten untermauert: Die Sonne liefert in einer Stunde die Energie, die die Menschheit in einem Jahr benötigt.

Überzeugen kann Habeck im Saal, überzeugen kann aber Kretschmann den Koalitionspartner nicht mehr. CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel hat kürzlich in der Verbrennerdiskussion sogar mit einer Falschinformation gegenzuhalten versucht: Ein Verbot von Neuzulassungen ab 2035 EU-weit bringe dem Klima nichts. Dieser Abend im Hospitalhof verläuft deutlich nobler. Unter anderem mit Kretschmanns Versuch, seinen ersten Wahlsieg von 2011 auf die Stufe eines "Wunders" zu heben, im Geiste von Hannah Arendt. Auf diese Weise gibt er dem Publikum einiges mit auf den Heimweg. Es lohnt vertiefter darüber nachzudenken, ob die Wunder-Definition tatsächlich derart ge- oder gar missbraucht werden darf. Und er selbst wird sich als Politiker mit philosophischem Tiefgang in Rente und Ruhe fragen müssen, warum dann das zweite nicht eingetreten ist: dem Kampf gegen die Erderwärmung als der Menschheitsaufgabe, wie Kretschmann selber sagt, den Stellenwert einzuräumen, der ihm vor allem zugunsten nachfolgender Generationen gebührt. Um die Idee geschart, hätten sich ausreichend viele.

5 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Der Hannah Arendt Freund hätte gut daran getan, bereits 2021 den Wechsel einzuleiten. Aber Kretschmann kann halt schlecht loslassen. Dem Habeck wäre eine Zukunft in der Politik zu wünschen...

Kommentare anzeigenBadenMailer

am