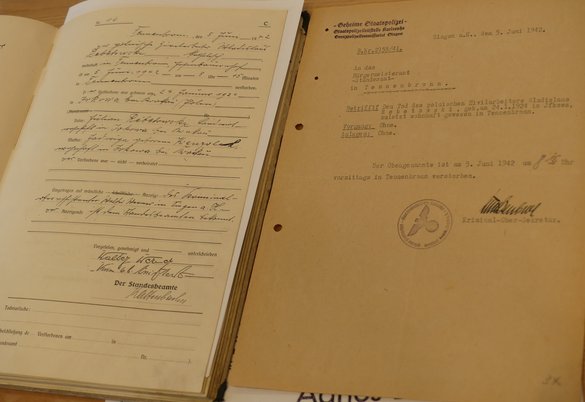

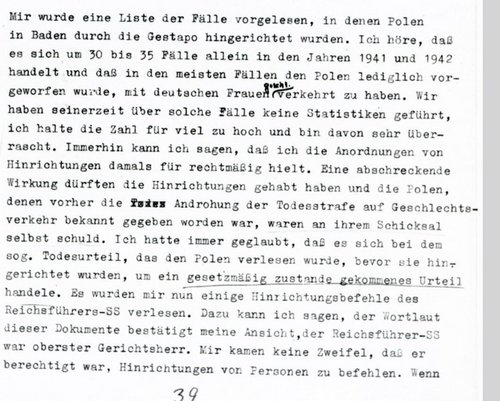

Es muss furchtbar gewesen sein: Am Morgen des 5. Juni 1942, einem Freitag, mussten die etwa 150 polnischen Zwangsarbeiter:innen von den Schwarzwaldhöfen des badischen Dorfes Tennenbronn in den Zinken Unterschiltach kommen. Stumm gingen sie an einem Ahornbaum vorbei. Dort hing ihr Kamerad Wladyslaw Repetowski. Von einem Gestapo-Kommando aufgehängt, weil er mit Agnes Kunz "geschlechtsvertraulich" gewesen war.

80 Jahre nach Kriegsende und 83 Jahre nach diesem Verbrechen gedenken die Stadt Schramberg, zu der Tennenbronn heute gehört, ders ermordeten Repetowskis sowie Kunz' und des gemeinsamen Sohns Franz Xaver. Stadtarchivar Carsten Kohlmann, Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr, Robert Hermann und Alfred Moosmann, zwei Vertreter des Dorfmuseums "Tennenbronner Heimathaus", berichteten am 28. Oktober im Rathaus über das Geschehen von damals. Die NS-Zeit aufzuarbeiten, das beschäftige die Heimathausgruppe schon lange, sagte Moosmann. Auch das Schicksal des polnischen "Fremdarbeiters" Repetowski.

Er kam nach Dachau, sie nach Ravensbrück

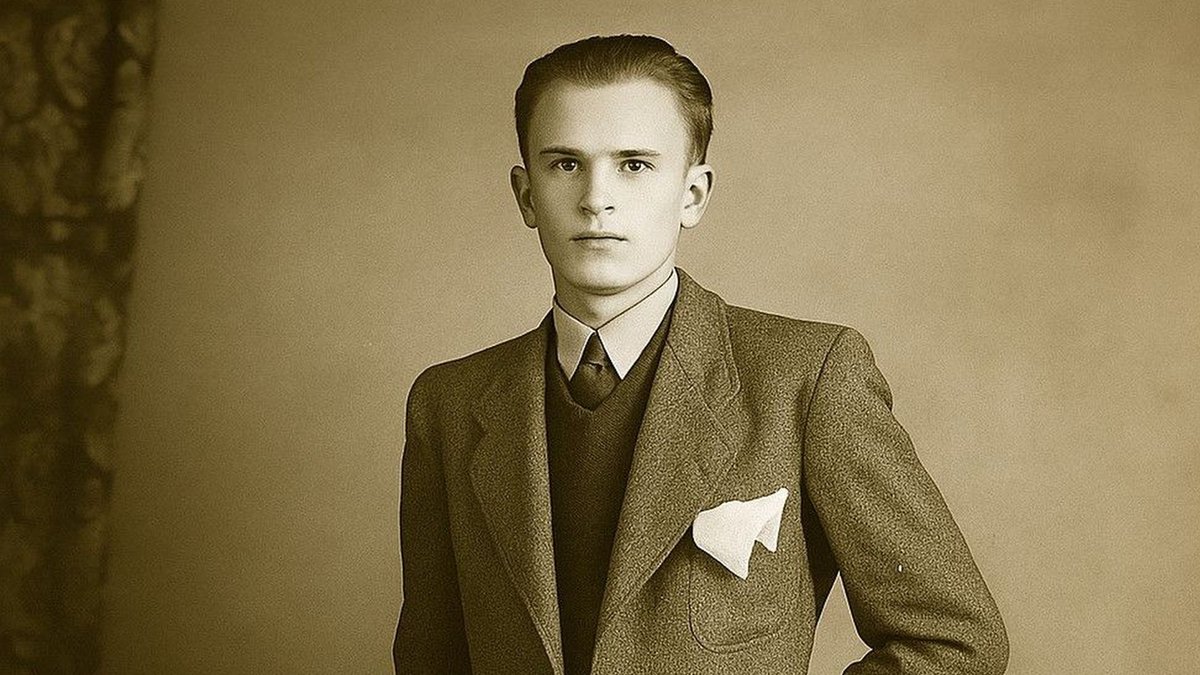

Der war gerade 16 Jahre alt, als er 1940 aus seinem Heimatdorf Iwkowa im Süden Polens als Zwangsarbeiter auf den Baschenjockelshof in Tennenbronn geschickt wird. Agnes, die älteste Tochter des Bauern, und der gleichaltrige Repetowski verlieben sich – und Agnes wird schwanger. Jemand aus dem Dorf denunziert sie, die Gestapo verhaftet beide im März 1942, verhört sie und schickt sie ins KZ: Er kommt nach Dachau, sie nach Ravensbrück, später in das "Jugendschutzlager Uckermark". Sie haben sich nie wieder gesehen.

1 Kommentar verfügbar

-

Antworten

Ergänzender Lektüre-Vorschlag: Rolf Hochhuth "Eine Liebe in Deutschland":

Kommentare anzeigenG. Günther

vor 5 StundenRolf Hochhuth hat mit seinem 1978 erschienenen Buch "Eine Liebe in Deutschland" (1983 von Andrzej Wajda mit Hanna Schygulla verfilmt) bereits eindrücklich über die tragische Liebe einer jungen Frau mit einem polnischen…