Schließlich ist die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" nicht ohne den Fortgang der Geschichte zu betrachten. Vom Vernichtungskrieg auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs führt ein historisch winziger Schritt in die Vernichtungslager der Nazis. Dem Schrecken des Gaskrieges im Ersten Weltkrieg folgte das Morden in den Gaskammern während des Zweiten Weltkrieges. Ernst Jünger war auch in diesem Krieg fünf Jahre Soldat. Doch entscheidender als sein amouröses Leben als Hauptmann im besetzten Paris ist sein Wirken auf dem Weg dorthin. Jüngers Lebenswerk hat in der Zwischenkriegszeit sein Fundament erhalten. "In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers" erschien 1920 und dann bis 1933 in dichter Folge: Artikel, Schriften und Bücher. Die Frage nach seiner Verantwortung für den Untergang der Weimarer Republik durch die "Machtergreifung" der Nationalsozialisten ist deshalb unumgänglich.

Und schließlich sind diese Gründe auch deshalb von Belang, da Jünger nicht nur militärisch hoch dekoriert, sondern nach dem Überleben zweier Weltkriege auch in der zivilen Bundesrepublik mit Ehren überschüttet wurde. Die bedeutendste davon ist der Goethepreis, den er 1982 erhielt. Diese Auszeichnung beschäftigte das deutsche Feuilleton heftig und äußerst kontrovers. Weniger Aufmerksamkeit fand verständlicherweise die Verleihung des Oberschwäbischen Kunstpreises 1990. Ein Preis, den Jünger im Alter von 95 Jahren in seiner Wahlheimat auf Betreiben des Biberacher Landrats Dr. Wilfried Steuer, eines glühenden Jünger-Verehrers, verliehen bekam. Seit 1951 lebte der in Heidelberg geborene und in Niedersachsen aufgewachsene Jünger, nach einem zweijährigen Intermezzo in Ravensburg, für den Rest seines langen Lebens in dem kleinen Ort Wilflingen bei Riedlingen.

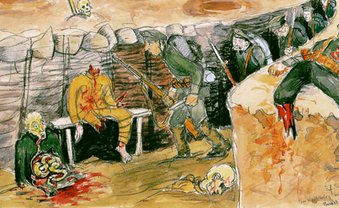

Doch die Lokalität ist es nicht, die zur Auseinandersetzung mit Ernst Jünger zwingt, sondern das Vorbild, das er als "Kriegsheld" selbst sein wollte und das ihm zugedacht wurde, so auch in Oberschwaben. Ehrungen haben Vorbildcharakter, denn damit wird vorbildliches Verhalten ausgezeichnet. Vorbild für was, Vorbild für wen? Diese Fragen muss man stellen, wenn man über den Beginn des Ersten Weltkriegs und seine politisch-historischen Konsequenzen nachdenkt. Denn der zweite "totale" Weltkrieg mit geschätzten 50 bis 56 Millionen Toten ist nicht ohne den totalen Vernichtungswillen im Ersten Weltkrieg mit 17 Millionen Toten zu verstehen.

Die wenigen Jahre zwischen Kriegsende (11. November 1918) und der Machtergreifung der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 sind somit der Lackmustest, wessen Geistes Kind man war. Für Ernst Jünger, den am 29. März 1895 geborenen Sohn eines Apothekers, fällt dieser Test verheerend aus. Wenngleich Jüngers Biograf, der Literaturprofessor Helmuth Kiesel, seinem Kollegen, dem Historiker Hans-Ulrich Wehler, eingangs seiner voluminösen wie kenntnisreichen Abhandlung "Ernst Jünger. Die Biografie" (2007) alttestamentarische Wut bescheinigt, weil der angesehene Zeithistoriker in seiner "Deutschen Gesellschaftsgeschichte (1918–1949)" Jünger als einen "intellektuellen Totengräber der Weimarer Republik", als "Unheilsfigur" sowie als einen "großer Verderber der neueren deutschen Geistesgeschichte" bezeichnet hat, findet sich totz Kiesels Bemühen nichts Entlastendes für Jünger. Es sei denn, man würde der Tatsache, dass der Kriegsheld nie Parteimitglied wurde, bereits als Akt des Widerstands verklären.

Es ist viel schlimmer: Ernst Jünger stand beim Überlebenskampf der Republik trotz seiner Differenz zur NSDAP nicht im bürgerlichen Lager, sondern rechts von Hitlers Partei. Er lehnte Hitlers Kampf um die Parlamente und dessen Versuch, über die Institutionen die politische Macht zu erobern, als demokratischen Schmusekurs ab. Für Jünger war dies Verrat an der geforderten Revolution, die er für unabdingbar hielt, um seinem "Arbeiterstaat" Platz zu schaffen. Sein "Arbeiter", erschienen 1932, war ein verquastes Produkt, angesiedelt zwischen Faschismus und Bolschewismus mit totalitärem Impetus: "Das tiefste Glück des Menschen besteht darin, dass er geopfert wird, und die höchste Befehlskunst darin, Ziele zu zeigen, die des Opfers würdig sind." Jünger war fanatischer Antidemokrat während der Weimarer Republik ("Ich hasse die Demokratie wie die Pest") und blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg auf Distanz zur demokratischen Verfassung der Bundesrepublik.

10 Kommentare verfügbar

-

Antworten

Bravo, G. Sachs!

Kommentare anzeigenI. Reh

am