"Hier können Grenzsituationen entstehen, die für das behandelnde Personal seelisch kaum zu bewältigen sind", erklärt der Ethikrat: "Wer in einer solchen Lage eine Gewissensentscheidung trifft, die ethisch begründbar ist und transparenten Kriterien folgt, kann im Fall einer möglichen (straf-)rechtlichen Aufarbeitung des Geschehens mit einer entschuldigenden Nachsicht der Rechtsordnung rechnen." Objektiv rechtens ist jedoch seiner Ansicht nach, im Blick auf das Grundgesetz, das aktive Beenden einer laufenden Behandlung zum Zweck der Rettung eines Dritten nicht.

Der Tübinger Medizinethiker Professor Urban Wiesing hält diese Formulierung für unverständlich. Ihn ärgert, dass sich der Staat aus der Affäre zieht und die Entscheidung den Ärzten überlässt. "Diese dürfen sich die Hände schmutzig machen und dann auf die Gnade und Barmherzigkeit der Gerichte hoffen", erklärt der Wissenschaftler. "Ich bin mehr als verwundert", fügt er hinzu. Für ihn hat so eine Argumentation absurde Konsequenzen.

Wer sage, das Grundgesetz erlaube keine Triage, der müsse entweder nach dem Prinzip handeln, wer als erster komme, werde versorgt, oder er müsse würfeln, so Wiesing. Triage bedeutet Sichtung oder Sortierung und ist laut Wikipedia ein "nicht gesetzlich kodifiziertes oder methodisch spezifiziertes Verfahren zur Periodisierung medizinischer Hilfeleistung, insbesondere bei unerwartet hohem Aufkommen an Patienten und objektiv unzureichenden Ressourcen".

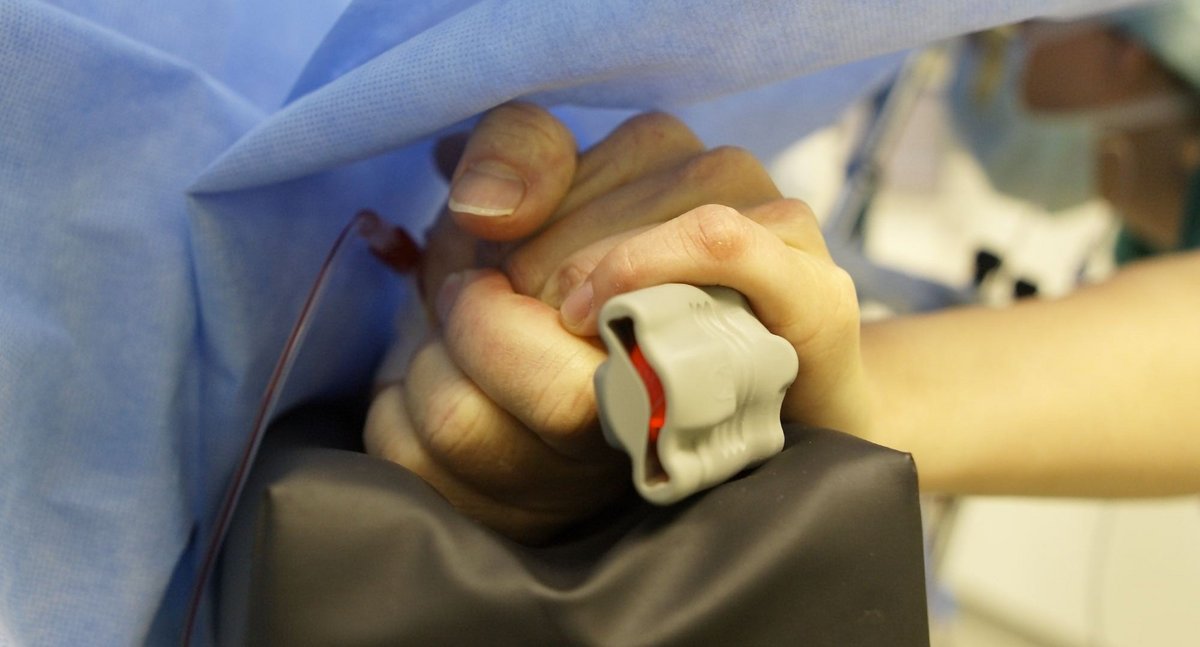

Ärzte im Dilemma

Nach Ansicht von Wiesing lässt das Grundgesetz andere Interpretationen zu. "Bei der Transplantation von Organen schreibt der Staat gesetzlich vor, nach welchen Prinzipien die knappen Organe verteilt werden müssen", sagt der Ethiker. "Warum kann er dies dann nicht bei knappen Beatmungsgeräten tun?"

Es gehe nicht um die Bewertung des einzelnen Lebens, sondern um die Verteilung von begrenzten Medizinkapazitäten aufgrund der Prognose für die Patienten. Deshalb lohnt sich für Wiesing ein Blick auf die internationale Debatte. Diese sei pragmatischer. Da gelte in Triage-Situationen oft die Maxime, die Zahl der Überlebenden zu maximieren. Dass Ärzte bislang nicht auf solche Extremsituationen vorbereitet sind, stellt auch die Akademie für Ethik in der Medizin in ihrer aktuellen Handreichung fest: Danach sind Triage-Situationen bislang auch nicht Gegenstand der Ausbildung für Ethikberatung.

1 Kommentar verfügbar

-

Antworten

Brisant: Corona, Katzen und Kinder – Diese Themen gehen immer. Oliver Welke würde es in der heute show vielleicht so ausdrücken: „Es ist höchste Zeit, dass diese Blagen endlich in ihre Schulen zurückkehren.“ Politiker*innen wie die gesamte Journaille der Republik haben kein Problem mit dem Thema…

Kommentare anzeigenPeter Groß

am 06.04.2020