In der Stuttgarter Kulturszene war Harry Walter ein Unikum: Künstler, Mitbegründer des Stuttgarter Künstlerhauses, ein scharf beobachtender Autor und ja, man kann sagen: auch Philosoph. Hatte er doch bei Max Bense studiert, der genauso schwer einzusortieren war wie er. Vor mehr als einem Jahr ist er gestorben, doch sein Nachlass ist noch immer eine unerschöpfliche Fundgrube. Zumindest für seine Künstlerkolleg:innen vom Begleitbüro SOUP (Stuttgarter Observatorium urbaner Phänomene), gegründet im Zuge der Bürgerbewegung gegen Stuttgart 21.

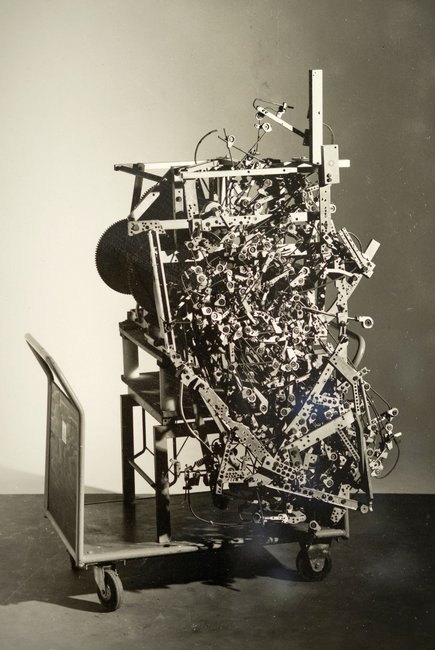

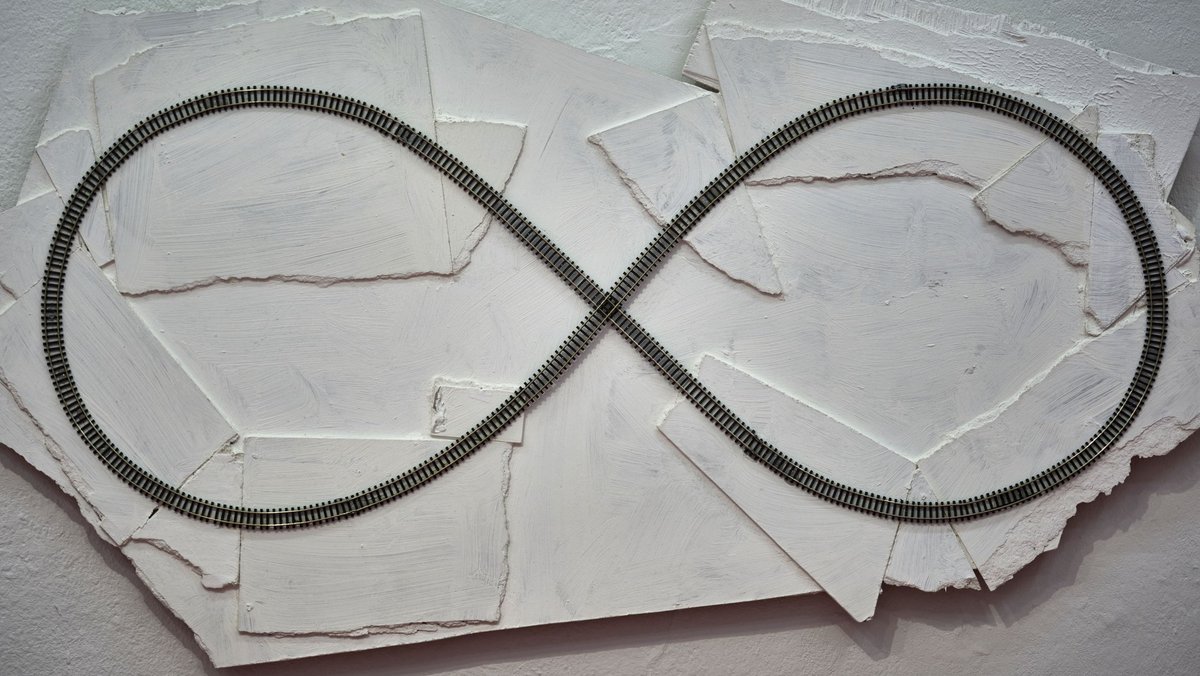

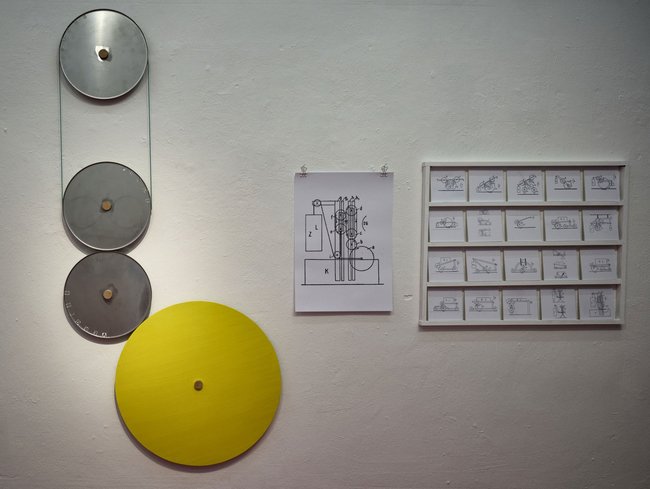

In der Oberwelt, einem kleinen Kunstraum im Stuttgarter Westen, hat nun SOUP-Mitglied Kurt Grunow diese Wunderkiste geöffnet, um eine unvollendete Arbeit Walters – nein, nicht abzuschließen, sondern fortzusetzen. Denn genau darum geht es: Künstlerische Arbeit erzeugt einen Überschuss an Energie, die sich nie erschöpft, da sie selbst aus dem Scheitern noch neue Funken zu schlagen vermag. "Notizen zum Perpetuum mobile" ist ein unveröffentlichter Manuskript von Harry Walter betitelt, das diesem Gedanken nachgeht.

Als "Theoriefeld 1" ist die Ausstellung angekündigt. "Eine Skulptur als Modell eines Meta-Kunstwerks" will sie sein. Alles klar? "We are still confused, but on a higher level", lautet der Ausstellungstitel. Zu Deutsch: Wir sind immer noch verwirrt, aber auf einer höheren Ebene.

Verbeulte Bleche an pinken Holzlatten

Wer die Oberwelt betritt, stolpert nun zuerst über ein Holzgestell in Pink, auf dem dieses Manuskript ausliegt: Hindernis und Sitzgelegenheit zugleich, auf der die Besucher:innen Platz nehmen, als Grunow zur Eröffnung daraus vorliest. Holzlatten in Pink rahmen auch den Durchgang zum zweiten Raum. Verbeulte und angerostete Bleche sind daran befestigt, Überreste eines 1995 auf dem Areal des Echterdinger Flughafens aufgefundenen Flugzeugs aus dem Zweiten Weltkrieg.

0 Kommentare verfügbar

Schreiben Sie den ersten Kommentar!